仙女座星系(Andromeda Galaxy,国际音标为:,也称为梅西尔31、M31或NGC 224,早期的文件中曾经称为仙女座星云)是一个螺旋星系,距离地球大约250万光年,位于仙女座的方向上,是人类肉眼可见(3.5等星)最远的深空天体。 仙女座星系被相信是本星系群中最大的星系,本星系群的成员有仙女星系、银河系、三角座星系,还有大约50个小星系。但根据改进的测量技术和最近研究的数据结果,科学家现在相信银河系有许多的暗物质,并且可能是在这个集团中质量最大的。 然而,史匹哲太空望远镜最近的观测显示仙女座星系有将近一兆颗恒星,数量远比我们的银河系为多。在2006年重新估计银河系的质量大约是仙女座星系的50%.

仙女座星系在适度黑暗的天空环境下很容易用肉眼看见,但是如此的天空仅存在于小镇、被隔绝的区域、和离人口集中区域很远的地方,只受到轻度光污染的环境下。肉眼看见的仙女座星系非常小,因为它只有中心一小块的区域有足够的亮度,但是这个星系完整的角直径有满月的七倍大。

观测简史

最早的仙女座星系观测纪录可能出自波斯的天文学家阿尔苏飞,他描述它是“小云”,星图上的标记在那个时代也是“小云”。第一个以望远镜进行观测和记录是西门·马里乌斯,时为1612年。在1764年梅西尔将他编目为M31,并不正确地相信西门·马里乌斯为发现者,却未察觉阿尔苏飞在更加早期的工作。在1785年,天文学家威廉·赫歇尔注意到在星系的核心区域有偏红色的杂色,使他相信这是所有星云中最靠近的“大星云”,并依据星云的颜色和亮度估计(并不正确)距离应在天狼星的2,000倍之内。

威廉·哈金斯在1864年观察仙女座星系的光谱,注意到与气体星云不同。仙女座星系的光谱是在频率上连续的连续光谱上叠加上了暗线,很像是单独的一颗恒星,因此他推论仙女座星系具有恒星的本质。

在1885年,一颗超新星出现在仙女座星系(现在知道是仙女座S),这是第一次看见如此遥远星系中的恒星。在当时,他的亮度被低估了,只被认为是一颗新星,因此称为1885新星。

这个星系的第一张照片是以撒·罗伯斯于1887年在他坐落在英国萨塞克斯郡的私人天文台拍摄的。长时间的曝光使世人第一次看见她的螺旋结构。 可是,在当时这类被认为星云的物体,一般都相信是在我们银河系内的天体,罗伯茨也错误的相信M31和类似的螺旋星云实际上都是正在形成的太阳系、卫星和诞生中的行星。

M31相对于太阳系的径向速度在1912年被维斯托·斯里弗在罗威尔天文台使用光谱仪测量出来。相对于太阳系的速度是每秒300公里(186英里/秒),这结果是当时最快的速度记录。

一般资讯

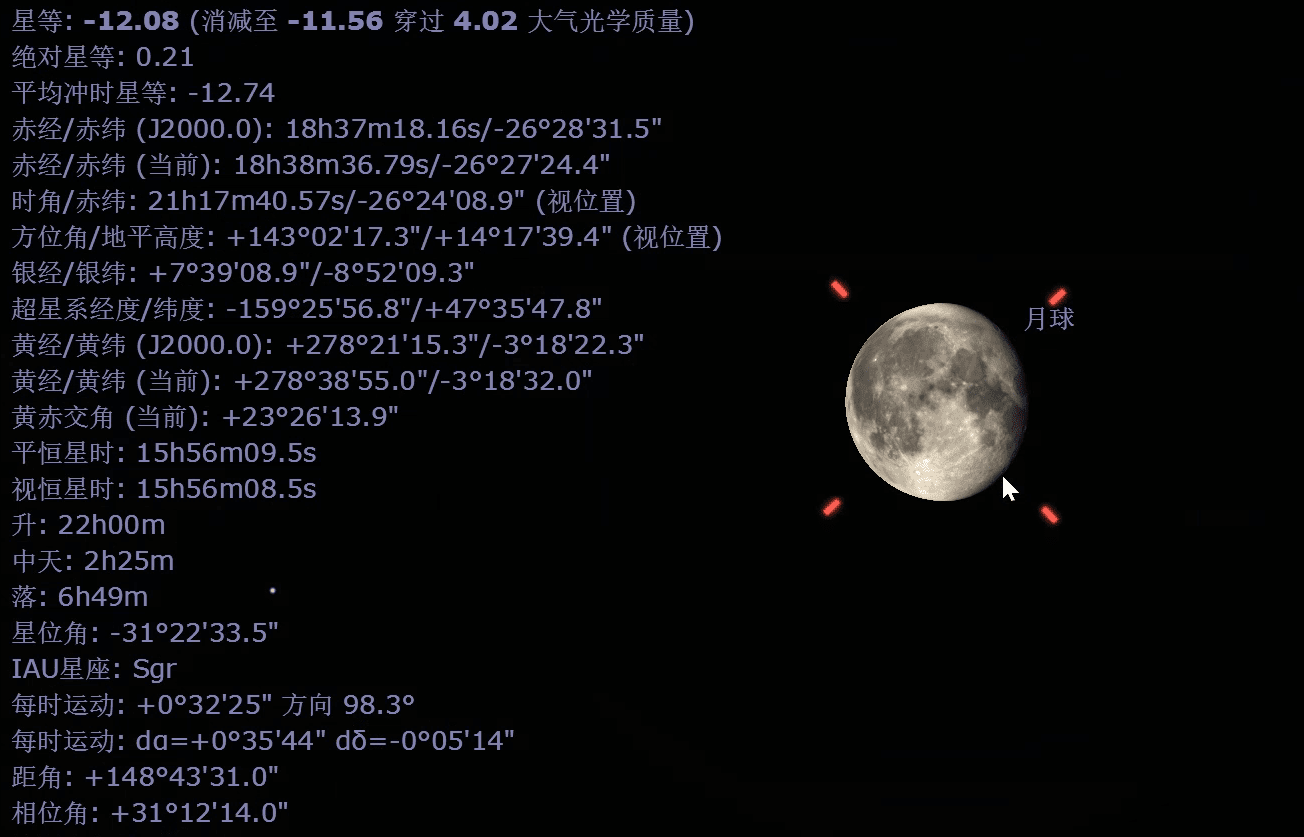

仙女座星系以大约每秒300公里(180 英里/秒)的速度靠近太阳,所以它是少数蓝移的星系之一。将太阳系在银河内的速度考量进去,将会发现仙女座星系以100~140公里/秒(62–87 英里/秒)的速度接近我们的银河系。即使如此,这并不意味着未来会和银河系发生碰撞,因为我们并不知道仙女座星系的横向速度。即使会发生碰撞,也是30亿年后的事情。在这种情况下,两个星系会合并成一个更巨大的星系。在星系群中这种事件是经常发生的。

在1953年发现有一种光度较暗的造父变星,使仙女座大星系的距离增加了一倍。在1990年代,使用依巴谷卫星利用标准的红巨星和红丛集测量的距离,为造父变星测量的距离校准。

结构

以可见光下看见的形状为依据,仙女座星系在de Vaucouleurs-Sandage延伸与扩张的分类系统下被分类为SA(s)b的螺旋星系。然而,在2MASS巡天的资料中,M31的核球呈现箱状的形状,这暗示著M31实际上是棒旋星系,而我们几乎是正对着长轴的方向观察这个星系。仙女座星系也是一个LINRER星系(低游离核辐射线区),在分类上是一种很普通的活跃星系核。

在2005年,天文学家使用凯克望远镜观察到细微的像被喷洒而向外延伸的恒星,实际上也是主星盘本体的一部分。这意味着仙女座星系的螺旋盘面比早先估计的大三倍。这个证据显示仙女座星系盘的直径超过220,000光年,是一张巨大且延展的星盘。早先估计的直径是70,000至120,000光年。

星系相对于地球的倾斜估计是77°(90°是直接从侧面观看),分析星系横断面的形状像是字母S的形状,而不是一个平坦的平面。造成这种形状翘曲的一个可能是与邻近M31的卫星星系引力的交互作用。 分光镜的观测对星系的自转速度在距离核心不同的半径上提供了详细的测量。在邻近核心的地区,旋转的速度达到225公里/秒(140英哩/秒)的峰值;在半径1,300光年处开始下降,在7,000光年处达到最低的50公里/秒(31英哩/秒)。然后,速度在平稳得上升,在半径33,000光年的距离上达到的丰值是250公里/秒(155英哩/秒)。在这距离之外的速度又慢慢的下降,在80,000光年处降至200公里/秒(124英哩/秒)。这些速度的测量暗示集中在核心的总质量成线性的增加至半径45,000光年处,然后随半径的增加而逐渐减缓。

仙女座星系的螺旋臂向外延伸出一连串的电离氢区,巴德描述成“一串珍珠“。它们看似紧紧的缠绕着,但在我们的银河系却是被远远的分隔着。 矫正过的星系图很明确的显示有顺时针方向旋转的螺旋臂缠绕在螺旋星系内。从距离核心大约1,600光年处有两条连续的螺旋臂向外拖曳著,彼此间最近的距离大约是13,000光年。螺旋的样式很可能肇因于与M32的交互作用。这些置换可以由来自于恒星的中性氢云观察到。

在1998年,来自欧洲空间局的红外线太空天文台的影像显示出仙女座星系的整体形象可能是会被转换成圆环星系。在仙女座星系内的气体含尘埃形成了几个重叠的圆环,其中最突出的一个圆环在距离核心32,000光年的半径上。这个环由冰冷的尘土组成,因此在可见光的影像中这个环是看不见。

更周详的观察显示内部还有更小的尘埃环,相信是在200万年前与M32的交互作用造成的。模拟显示,这个较小的星系沿着现在的极轴方向穿越了仙女座星系的盘面。这次碰撞从较小的M32剥离了超过一半的质量,并且创造了仙女座星系内的环结构。

对M31扩展开来的晕的研究显示,大致上是可以和银河系做比较的,在允中的恒星同样是属于金属贫乏的,并且随着距离的增加更形贫乏。这些证据显示这两个星系走着相似的演化路线,在过去的120亿年中,它们可能各自都吞噬了1-2百个低质量的星系。

核

长久以来M31就被知道在核心有一个密集和紧凑的星团。在大望远镜下,感觉有许多模糊的星点环绕着核心。核心的亮度也远超过最亮的球状星团。

在1991年,Tod R. Lauer使用哈柏太空望远镜上的WFPC拍到了仙女座星系内核的影像。有两个相距1.5秒差距的核心,较亮的核被标示为P1,位置偏离了星系的中心;稍暗的标示为P2,位置在星系真正的中心上,被认为是黑洞。

随后地基的观测也证实了两个核心的存在,并且推测两著在相对的移动,其中一个是被M31吞噬,正在潮汐裂解中的小星系。包括M31在内,许多星系的核心,都是充满了相当狂野的、剧烈变动的的区域,并且经常都以有超重质量黑洞存在其中来解释。

Scott Tremaine提出了以下的说明来解释双核心: P1是在盘面上以异常轨道环绕中心黑洞的恒星投影。这异常的离心率使恒星长期逗留在轨道的远心点上,造成了恒星的集中。P2也包含了盘面上高热的、光谱A型恒星。在红色的滤光镜下,A型恒星是不明显的,但是在蓝色和紫外线下,它们会比主要的核心更为明亮,造成P2看上去比P1更为突出。

外形

使用欧洲空间局的XMM-牛顿轨道天文台发现M31有数个X射线源。罗宾·巴纳德博士等人假设这些都是黑洞或中子星的候选者,将接踵而至的气体加热至数千万K所辐射出的X射线。中子星和假设中的黑洞,光谱是一样的,但是可以从质量上的差异区别出来。

仙女座星系大约有460个球状星团,这些星团中质量最大的,被命名为马亚尔II的,绰号是G1(Gloup one),是本星系群中最明亮的球状星团之一。它拥有数百万颗的恒星,亮度大约是半人马座ω-银河系内所知最明亮的球状星团的两倍。 G1有几种不同的星族,而且以一般的球状星团来看结构也太巨大了。因此,有些人认为G1是以前被M31吞噬的矮星系残骸。 另一个巨大且明显的球状星团是位于西南旋臂东侧一半位置上的G76。

在2005年,天文学家在M31又发现一种全新型态的星团。新发现的星团拥有成千上万的恒星,在数量上与球状星团相似。不同的是体积非常庞大,直径达到数百光年,密度也低了数百倍;恒星之间的距离也远了许多。

卫星星系

如同我们的银河系,仙女座星系也有卫星星系,目前所知的已经有14个矮星系,最有名的、也是最容易观测到的卫星星系是椭圆星系M32和M110。

依据现有的证据,似乎在不久前的过去M32曾经与M31遭遇过。M32原本可能是一个大星系,但核心被M31从星盘内移除,并且在核心区域经历恒星形成的暴增。

M110看来也曾经与M31互动过,并且天文学家在M31的星系晕中发现了从这个卫星星系被剥离的富含金属星的星流。 M110包含了一些灰尘很多的路径,暗示最近有恒星持续的形成。这在矮椭圆星系中是不寻常的现象,因为椭圆星系通常是缺乏尘埃和气体的。

在2006年,发现了9个星系沿着横越过仙女座星系核心的平面延伸著,而不是随意的散布在周围。这也许可以说明这些卫星星系有共同的起源。

科幻小说中出现的仙女座星系

仙女座星系在科幻小说中一直扮演重要的角色,长期以来一直被认为是侵略本银河系的外星生命来源,也常被认为是外星世界暨领域的场景,例如著名的科幻电影—《星际大战》,就一直暗示发生在仙女座星系。

![[s-3]](https://www.bokeyuan.net/pic/image/emoji/cas/3.png)